В состав какой страны входит нагорный карабах. Путешествие по армении и нагорному карабаху. Нагорный Карабах под властью большевиков

Вы - человек практичным, однако не лишенный обаяния и привыкший много работать. Вы быстро улавливаете ход мыслей своего собеседника и способны изменить ситуацию в свою пользу.

Вы родились 13 октября, знак зодиака Весы. Честолюбивый и одаренный, вы с удовольствием участвуете в дискуссиях и стремитесь пополнить свои знания. Хотя вы можете проявлять ответственность, вам понадобится самодисциплина для обуздания эмоций.

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД - теперь доступен на нашем сайте. Составляется по ВАШИМ индивидуальным данным рождения, то есть для вас ЛИЧНО. Также вы получите индивидуальный календарь удачных и неудачных дней 2019 года.

Вы обладаете острым, проницательным умом. Ваши суждения всегда оригинальны и не зависят от господствующего мнения. Обычно сфера ваших интересов весьма обширна, и вы пытаетесь понять законы современного мира. Предприимчивость и жажда свободы побуждают вас бороться за свои убеждения.

Вы - прирожденный дипломат, умеете устанавливать отношения с самыми разными людьми и, как правило, хорошо уживаетесь с коллегами по работе. Тем не менее, порой у вас возникает желание командовать людьми.

Четкая система ценностей и организаторские способности позволяют вам убеждать собеседников и помогают в достижении заветных целей.

Если вы и впредь будете развивать эти качества, то успех вам обеспечен. Однако вам необходимо побороть нетерпение, разочарование и раздражительность. Помните, что вы не должны потакать своим слабостям и терять творческую активность.

В 10 лет вы ощутите коренные психологические изменения, которые предопределят вашу жизнь на целых тридцать лет, затронут глубинные эмоции и приведут к полному духовному обновлению.

Следующий период начнется, когда вам исполнится 40 лет: у вас появятся новые перспективы; скорее всего, вам захочется стать свободолюбивее и вы начнете оптимистично относиться к жизни. Возможно, вы пополните запас своих знаний или отправитесь путешествовать. После 70 лет вы сделаетесь практичнее, осторожнее и собраннее.

Личные качества рожденных 13 октября

Вы воспринимаете происходящее с изрядной долей драматизма и отчетливо формулируете свое мнение. Нетрудно предположить, что вы не желаете остаться незамеченным и предпочитаете занимать ведущие позиции.

Если у вас нет возможности проявить свои творческие способности, то вами овладевает депрессия или вы начинаете вести себя намеренно дерзко и вызывающе.

Однако о вашей истинной сути нельзя судить по внешним признакам: ведь в глубине души вы можете чувствовать неразделенную страсть и надежду.

Истинная свобода самовыражения придет к вам лишь тогда, когда вы преодолеете психологические барьеры.

Вы привыкли к бережливости и режиму строгой экономии. Поэтому рожденным 13 октября Весам очень нравится быть посредником в торговых сделках.

Но когда речь идет о близких вам людях, вы бываете щедрым и великодушным. С окружающими вы обычно говорите достаточно прямо и откровенно и вовремя отдаете долги. Ваше честолюбие уравновешивается стремлением к гармонии и домашнему уюту.

Если вы научитесь соблюдать этот баланс и станете спокойнее, то добьетесь поистине поразительных результатов.

Работа и призвание рожденных 13 октября

Вас постоянно обуревает внутреннее беспокойство, свойственное многим творческим и высокообразованным людям. Вам мешают как господствующие правила, так и внутренние ограничения.

Если вам будут указывать, как надо поступать и что делать, вы наверняка начнете спорить и отстаивать свою точку зрения.

Однако вы общительны, дружелюбны и с удовольствием работаете в коллективе. По всей вероятности, вам подойдет целый ряд профессий в общественной сфере.

Вас также интересует социально-гуманитарная деятельность. Родившиеся 13 октября могли бы стать бизнесменами, преподавателями или учеными.

Если вы желаете развить свои художественные способности, то вам следует избрать мир шоу-бизнеса или попробовать силы в литературе.

Не исключено, что вы предпочтете профессию юриста или сделаетесь политическим активистом. Возможен и иной, более скромный вариант реализации ваших творческих данных. Например, став консультантом или психологом, вы могли бы проявить свое участие к людям.

Любовь и партнерство рожденных 13 октября

Личные взаимоотношения и сотрудничество играют весьма существенную роль в вашей жизни. Тем не менее, вам следует сохранять независимость и не позволять другим ставить вас в подчиненное положение.

Хотя по натуре вы романтик, но порой что-то сдерживает вас и мешает выразить свои чувства.

Если вы будете держаться более открыто, ваши отношения с окружающими заметно улучшатся. Как правило, вы бываете надежным партнером.

Идеальный партнер для рожденных 13 октября

Чтобы обрести счастье и безопасность на долгие годы и почувствовать себя в гармоничном окружении, вам надо искать человека, родившегося в один из следующих дней.

- Любовь и дружба : 1, 15, 26, 30 января; 13, 24, 27, 28 февраля; 11, 22, 25, 26 марта; 9, 20, 23, 24 апреля; 7, 18, 21, 22 мая; 5, 16, 19, 20, июня; 3, 14, 17, 18, 31 июля; 1, 12, 15, 16, 29, 31 августа; 10, 13, 14, 27, 29 сентября; 8, 11, 12, 25, 27 октября; 6, 9, 10, 23, 25 ноября; 4, 7, 8, 21, 23, 29 декабря.

- Благоприятные контакты : 1, 2, 10, 27 января; 8, 25 февраля; 6, 29 марта; 4, 21 апреля; 2, 19, 30 мая; 17, 28 июня; 15, 26 июля; 13, 24 августа; 11, 22 сентября; 9, 20 октября; 7, 18 ноября; 5, 16 декабря.

- Родная душа : 21 января; 19 февраля; 17 марта; 15 апреля; 13 мая; 11 июня; 9, 29 июля; 7, 27 августа; 5, 25 сентября; 3, 23 октября; 1, 21 ноября; 19 декабря.

- Роковое влечение : 9, 10, 11, 12 апреля.

- Проблемные отношения : 17, 26 января; 15, 24 февраля; 13, 22 марта; 11, 20 апреля; 9, 18 мая; 7, 16 июня; 5, 14 июля; 3, 12, 30 августа; 1, 10, 28 сентября; 8, 26, 29 октября; 6, 24, 27 ноября; 4, 22, 26 декабря.

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях! Там всегда много интересного.

Нагорный Карабах - государство, которое не признал никто, включая Армению. Однако понятно, что Карабах живёт в теснейшей экономической и политической связи с Арменией, а во многом и благодаря этой связи. Отчасти этим, отчасти культурным и этническим родством, географической близостью обусловлено то, что Карабах на Армению очень похож. Поэтому многое, что я , справедливо и для Карабаха, и я часто буду ссылаться на тот рассказ.

Плакат на подъезде к карабахскому пункту пропуска

Пересечение границы

1. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) граничит с Арменией и Азербайджаном. Граница с Азербайджаном, разумеется, закрыта, и к ней даже приближаться не рекомендуется. Во-первых, вас могут принять за шпиона, во-вторых, могут просто грохнуть, благо перестрелки и стычки с жертвами с обеих сторон периодически происходят. Война.

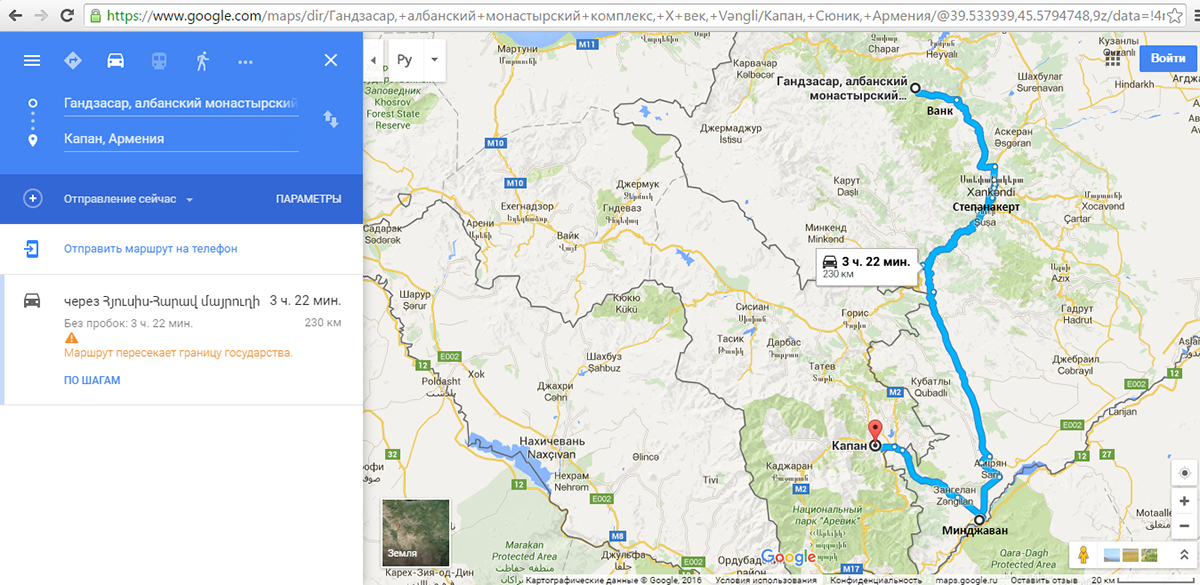

По мнению МИД НКР, пересечение границы допускается только в одном месте: пункте пропуска, расположенном на шоссе, ведущем из Гориса в Шуши. Фактически границу можно пересечь и на севере, по дороге, идущей через Зодский перевал. Пункта пропуска там нет, и некоторые путешественники проезжают там никем не замеченные. Однако, случайная встреча с военными чревата задержанием и допросом.

Наш первоначальный план заключался в том, чтобы въехать по шоссе Горис - Шуши, посмотреть Шуши, столицу НКР Степанакерт, разрушенный город Агдам, монастыри Гандзасар и Дадиванк и выехать через Зодский перевал. Но учитывая выходные и предстоящие праздники, мы не рискнули прорываться с риском задержания: нас вполне могли задержать и забыть на выходные, а у нас самолёт через два дня. Но вообще, как я понял, особых проблем не возникает: если и происходит встреча с военными, заканчивается она профилактической беседой (или допросом на два-три часа) и пропуском; в худшем случае - развернут. Последний вариант для нас, кстати, тоже был нежелателен - слишком большие концы.

Так или иначе, всё это слухи, предположения и единичный опыт. Каждая новая попытка пересечения границы через Зодский перевал делается на свой страх и риск. Тот, кто рискует, должен понимать, что в глазах карабахских силовиков это самое полноценное незаконное пересечение границы, за которое во всех странах обычно предусмотрена уголовная ответственность. Практика пока, вроде бы, благоприятствует путешественникам.

2. Въезд. Итак, правильное пересечение границы осуществляется по шоссе Горис - Шуши. Там расположен стационарный пост, на котором стоят карабахские (только) милиционеры. Машина должна остановиться, все предъявляют документы. Россиянам виза не нужна, поэтому после проверки документов нас только предупредили, чтобы мы незамедлительно зарегистрировались в МИД НКР, расположенном в Степанакерте.

Поскольку мы приехали часа в четыре дня, мы сразу предупредили, что зарегистрироваться сможем только завтра. Возражений у милиционера это не вызвало, равно как и проблем при последующем заселении в гостиницу в Шуши и при проверке документов милиционерами на улице. Мы всем говорили, что приехали сегодня и зарегистрируемся завтра.

3. Выезд. При выезде процедура повторяется. Машина останавливается, пассажиры предъявляют документы и регистрацию, после чего милиционер даёт разрешение на выезд. Что будет в случае отсутствия регистрации или нарушения её сроков, не знаю.

Регистрация

Это обязательная процедура, которую надо пройти в МИД НКР, расположенном в центре Степанакерта. Адрес запоминается легко: Степанакерт, Азатамартикнери 28. Мы пришли туда в субботу, наутро после приезда в НКР. То ли из-за субботы, то ли там всегда так, но нас попросили подойти через полтора часа. Погуляв по Степанакерту, мы вернулись через полтора часа, получили анкеты, заполнили их и ждали ещё часа полтора - сначала когда вернётся с обеда ответственная сотрудница, потом когда она просмотрит вчерашние заявки, потом когда она обслужит в порядке живой очереди всех накопившихся посетителей (мы, правда, прошли в первых рядах).

Анкета простая, никаких коварных вопросов в ней нет. Указываются основные личные данные, адрес проживания в НКР, срок пребывания и планируемые к посещению места. Мы выразили желание выехать через Зодский перевал, в чём нам тут же было категорически отказано. Сотрудница сказала, что НКР находится в состоянии войны, там рядом линия фронта, пункта пропуска нет, ездить запрещено, если поймают военные, будут проблемы. Поэтому она своей рукой вычеркнула из наших анкет Зодский перевал и распечатала нам регистрацию следующего вида.

В первой строке указано имя вождя группы и номер его паспорта, ниже аналогичные данные других участников. Обратите внимание: документ разрешает передвижение только по основным дорогам и не позволяет приближаться к линии фронта.

В порядке компенсации за полуторачасовое ожидание и отобранную мечту о Зодском перевале (а заодно о Дадиванке и Гандзасаре), мы выпросили вообще-то неположенные россиянам карабахские штампы в паспорта. Так что у меня теперь есть штука, которой ни у кого нет.

Оцените изысканную композицию разворота: Азербайджан, Армения, Нагорны й Карабах. Не хватает только турецких штампов, которые остались на предыдущей странице.

Выводы такие:

- сама по себе процедура несложная;

- есть риск, что с наскока регистрацию получить не получится, придётся подождать час-другой (третий-четвёртый);

- плата за регистрацию не взимается.

Достопримечательности

Достопримечательностей в Карабахе много. В этом отношении он Армении не уступает. Здесь и красивая природа, и древние монастыри, и старинные крепости. Понятно, что многие едут в Карабах, чтобы увидеть следы войны, и для нас этот интерес тоже был не на последнем месте.

Мы хотели посетить Шуши, старый город с богатой историей, сыгравший важную роль в последней войне и до сих пор сильно руинированный. Дальше мы собирались ехать в Степанакерт - находящуюся рядом с Шуши столицу НКР, тоже сильно пострадавшую во время войны, но уже большей частью восстановленную. Потом - Агдам, город-призрак, разрушенный практически целиком и после войны опустевший. По пути в Агдам - крепость Аскеран, а потом монастыри Дадиванк и Гандзасар. Выезжать собирались через живописный Зодский перевал.

В итоге по причинам, описанным выше, мы посмотрели только Шуши и Степанакерт, а на обратном пути ещё и монастырь Цицернаванк, о чём будет подробно рассказано в своё время. Пока вкратце отмечу, что было очень интересно, не пожалели что заехали, как-нибудь при случае надо будет повторить, уделив Карабаху побольше времени.

Цены

Как правило, такие же , но иногда чуть повыше, а качество чуть пониже. Существенной разницы мы не обнаружили. Всё равно всё дёшево.

Деньги

Деньги - армянские драмы. В мае 2011 г. за российский рубль давали чуть больше 13 драмов, за доллар США - около 375 драмов, за евро - около 530 драмов.

Еда

То же самое, что в Армении, но немного подороже, похуже и порции поменьше, равно как и выбор забегаловок. Но всё равно недорого, сытно и вполне приемлемо по качеству.

Настоятельно рекомендую проверять срок годности продуктов при покупке в магазине. Там, в отличие от Москвы, люди честные, даты изготовления не подделывают, просто часто продают просроченные продукты без всякой задней мысли. Будучи уличены, деньги возвращают без спора.

Ночлег

Ночь была только одна, и мы провели её в центральной гостинице Шуши. Сначала с нас запросили 18000 драм с завтраком за троих, но мы сказали, что привыкли платить за ночлег не больше 12000 драм, и путём многоэтапных переговоров и дружеских споров пришли-таки к привычной сумме.

Представьте мой восторг, когда уже потом в Москве я случайно попал на сайт "Армянского бюро путешествий", на котором предлагается забронировать такой номер, как у нас аж за 3428 рублей в сутки ! Не делайте ошибку, ничего не бронируйте, договаривайтесь на месте.

Поднявшись в номер, мы поняли, что и заплатив 18000, мы, мягко говоря, не переплатили бы. Прекрасный просторный номер с чистым бельём, удобными кроватями, балконом с видом на Шуши, ненужным нам телевизором и нужным нам душем с горячей водой - чего ещё желать!

Украшение номера - карабахский букетик, веточки стоят в огромной изящно задрапированной гильзе даже не знаю, от чего. Очень уютно, сразу хочется проверить, нет ли противопехотной мины под диваном.

Ориентирование и дороги

То же самое, что и в Армении: ориентироваться просто, но многие указатели на армянском языке. При необходимости местные жители охотно подсказывают дорогу.

Дорога до Шуши хорошая, живописная, но довольно извилистая, что не всякому водителю понравится. Другие основные дороги, говорят, тоже неплохи, но мы не проверяли. Просёлочные дороги проходимы, но лучше на внедорожнике.

На обочинах постоянно мелькают благодарственные знаки с именами бизнесменов, оплативших ремонт дороги.

Мобильная связь

Купленные в Ереване сим-карты МТС в Карабахе не работали. Покупать местные ради пары дней мы не стали.

Интернет

Видел интернет-кафе рядом с гостиницей. Цену, к сожалению, не записал, но то ли 7, то ли 14 рублей за час. Что это за бизнес, я не понимаю. Я к тому времени уже попользовался бесплатным (и довольно медленным) интернетом в гостинице, поэтому упустил возможность посетить самое дешёвое на моей памяти интернет-кафе.

Фотографирование

Фотографировали города, людей, оставшиеся после войны руины, памятники, красоту, убожество, ни в чём себя не ограничивали. Никто нам замечаний не делал, проблем никаких не возникало.

Бытует информация, что запрещено фотографировать в Агдаме, который до сих пор стоит в руинах после войны. Но мы туда не доехали и проверить эти сведения не смогли. Встреченный нами в Степанакерте путешественник из Болгарии сказал, что только что приехал из Агдама, где сфотографировал всё, что хотел.

Проблемные люди

С гопниками не сталкивались, с контуженными тоже. Всё было очень спокойно.

Единственное событие, заслуживающее внимания, имело место вечером в Шуши, когда мы, заселившись в гостиницу, пошли прогуляться и добыть честно заработанный хоровац. Когда мы возвращались часов в одиннадцать, к нам подошли два молодых человека в какой-то совершенно вольной одежде и, представившись сотрудниками милиции, испросили документы для проверки, обосновывая это военным положением.

Поскольку меньше всего они были похожи на сотрудников милиции, я попросил их предъявить документы, но удостоверение оказалось только у одного из них. Объяснили, что один на дежурстве, а другой ему помогает. Оставив «помощника» в покое, я тщательно переписал все данные удостоверения, приговаривая, что такая уж у нас в Москве традиция - милицейские документы проверять. «Милиционер» при этом любезно светил мне.

Молодые люди оценили традицию, и сказали, что у них здесь ничего «такого» не бывает, всё спокойно, только вот война, и поэтому надо проверить документы, но вполне достаточно чьего-нибудь одного паспорта. С самого начала разговора до его конца они были очень вежливы, и я так и не понял, то ли это была попытка разводки, то ли действительно проявили бдительность.

Язык

С языком ситуация примерно такая же, как в Армении, разве что немного похуже: поменьше вывесок на русском языке, почаще встречаются люди, не говорящие по-русски. Но связанных с этим затруднений не возникало никогда.

Сувениры

Мы нашли только одно место с неплохим выбором сувениров: киоск напротив храма Св. Христа Спасителя в Шуши. Там было много всякой керамики, изделий из дерева, магнитиков, символов Нагорного Карабаха и прочей приятной мелочи. Вещи оригинальные, качественные. А кроме этого киоска, по-моему, толком и не видели ничего.

Ну ещё купили всяких варений. Штука хорошая, но много не увезёшь, особенно если путешествовать без машины.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР), или Нагорный Карабах, по-армянски Арцах - первое из самопровозглашенных, но официально не признанных государств на постсоветском пространстве. Именно карабахский конфликт, перешедший в активную стадию еще в 1987-1988 гг. послужил спусковым крючком обострения межнациональных отношений в республиках СССР.

Карабах - самая первая наша «горячая точка», не Афганистан и не Ангола, не Бейрут и не Порт-Саид, куда попадали, как правило, уже морально и физически подготовленные люди.

В горах Малого Кавказа жертвами страшной братоубийственной войны стали простые наши (тогда еще) соотечественники.

Провозглашенные и фактические границы НКР не совпадают на всем их протяжении. В 1991 г. съезд народных депутатов от населенных армянами районов Карабаха провозгласил в Степанакерте республику в составе Нагорно-Карабахской Автономной Области и Шаумяновского района Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1991-1994 гг. под контролем Азербайджана оказались 15% территории провозглашенной НКР (целиком Шаумяновский район, части Мардакертского и Мартунинского районов). В то же время под контролем сил обороны НКР в настоящее время полностью находятся пять районов Азербайджана (Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Зангеланский, Джебраильский) и части еще двух районов (Агдамского и Физулинского), в сумме 8% территории Азербайджана. Номинальная (провозглашенная) территория Нагорно-Карабахской Республики составляет 5 тыс. км 2 , фактическая (находящаяся под управлением Степанакерта) больше в два с лишним раза - 11,3 тыс. км 2 .

Горная цитадель

Карабах - культурно-историческая область в

междуречье Куры и Аракса, ее западную границу

образует Зангезурский хребет. Восточные,

низменные части этого региона называли

Равнинным Карабахом, а за возвышенными частями

хребтов и нагорий Малого Кавказа закрепилось имя

Нагорного Карабаха. Пересеченный рельеф,

труднопроходимые речные долины, недоступные для

всесезонного действия перевалы позволяли

населению этой земли отражать набеги окружающих

равнинных жителей.

НКР расположена в юго-восточной части Малого

Кавказа. На ее севере простирается хребет

Муровдаг с максимальной высотой 3724 м (г. Гямыш). Он

отделяет Мардакертский район от бывшего

Шаумяновского района, в 1991 г. включенного в

состав НКР, но в результате военных действий

попавшего под контроль Азербайджана. Западную

границу НКР образует Карабахский хребет,

возвышающийся на более чем двухкилометровую

высоту. Отрогами двух этих хребтов занята почти

вся территория НКР. Равнинные участки

встречаются лишь на самых восточных окраинах

территории республики, там где начинается

засушливая Карабахская равнина, простирающаяся

до русел Куры и Аракса.Складчатая территория

Нагорного Карабаха богата разнообразными

полезными ископаемыми, как рудами различных

металлов (меди, цинка, свинца и др.), так и

нерудными минералами и горными породами (мрамор,

гранит, асбест, туф). Широко распространены в

горной части Карабаха источники минеральных вод

различного состава и происхождения.

На большей части территории НКР господствует

умеренно теплый климат, с сухой относительно

прохладной для Закавказья зимой и жарким летом.

Реки Карабаха стекают с наиболее возвышенных

частей региона (хребты Карабахский и Муровдаг) в

северо-восточном направлении к долине Куры или в

юго-восточном к долине Аракса. Крупнейшие реки

имеют тюркские названия - Тертер, Хачинчай,

Каркарчай, Кенделанчай, Ишханчай (от турецкого и

азербайджанского чай

- «река»). Реки текут в

глубоких ущельях, используются для орошения и

как источники электроэнергии. На реке Тертер

построено крупное Сарсангское водохранилище. На

Карабахской равнине, уже за пределами НКР, реки

почти полностью разбираются на орошение и

практически исчезают среди полей правобережья

Куры и левобережья Аракса. Естественная

растительность во многих местах заменена

агроландшафтами (поля, сады, виноградники, бахчи).

Однако в горных районах сумели сохраниться леса

и альпийские луга. Леса с преобладанием дуба,

бука, граба, дикорастущих плодовых деревьев

занимают около трети территории республики.

Историческая миссия - порубежье

Армянские историки утверждают, что Арцах

(армянское имя Нагорного Карабаха переводится

как «лесистые горы») - исконно армянская

территория, никогда не принадлежавшая

Азербайджану. Сам географический термин

«Азербайджан», восходящий к названию древнего

царства Атропатена, они считают искусственным

для пространства, расположенного к северу от

реки Аракс. Впервые название «Азербайджан»

применительно к территориям, расположенным в

Закавказье, прозвучало только в начале ХХ в. С

того времени исторические земли Восточного

Закавказья, именовавшиеся прежде Ширваном,

Карабахом, Апшероном, Муганью, Талышом, стали

Азербайджаном, присвоив имя районов

северо-восточного Ирана.

Согласно официальной и общепринятой истории

Закавказья, Арцах входил в древнеармянское

государство Урарту (VIII-V вв. до н.э.). После

раздела древней Армении между Византией и

Персией в 387 г. территория Восточного

Закавказья (включая Арцах) перешла к Персии. В

начале VIII в. Арцах был завоеван арабами,

которые принесли с собой ислам (до этого среди

населения области получило распространение

христианство григорианского обряда). В середине

XI в. территория подверглась нашествию

турок-сельджуков, освобождение от которых

произошло спустя столетие. В 30-х годах XIII в.

Арцах был завоеван монголами; большая часть его

территории стала именоваться Карабах (от

тюркских слов кара

- «черный» и баг

-

«сад») .

В XVII - первой половине XVIII в. Карабах стал

ареной непрерывных войн Ирана и Турции. Но

меликства (княжества) Нагорного Карабаха долгое

время сохраняли относительную

самостоятельность. В середине XVIII в. было

основано Карабахское ханство, столицей которого

стала Шуша. В ХVII-XVIII вв. карабахские мелики

вели переписку с российскими самодержцами

Петром I, Екатериной II и Павлом I. В 1805 г.

территория Карабахского ханства вместе с

обширными районами Восточного Закавказья «на

веки вечные» перешла к Российской империи, что

было закреплено Гюлистанским (1813 г.) и

Туркманчайским (1828 г.) договорами России с

Персией. Гюлистанский мир был заключен на

территории Карабаха, в крепости Гюлистан,

существующей и поныне (находится на нейтральной

полосе, разграничивающей вооруженные

формирования НКР и Азербайджана).

В результате развала Российской империи, в

процессе формирования в Закавказье национальных

государств, Нагорный Карабах в 1918-1920 гг.

превратился в арену жестокой войны между

получившими независимость Арменией и

Азербайджаном. Турецкая армия и азербайджанские

вооруженные формирования в продолжение

турецкого геноцида армян 1915 г. сожгли в

Карабахе сотни армянских деревень.

В марте 1920 г. была разграблена Шуша, после чего

на многие десятилетия этот город оставался без

армянской общины. Старые кварталы Шуши

оставались в запустении и разрушенном состоянии

вплоть до 60-х годов ХХ в. В июне 1921 г., уже

после установления на всей территории

Закавказья Советской власти, Армения объявила

Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью.

В то же время вновь образованная Азербайджанская

ССР отказала в передаче этого региона соседней

республике. Вооруженные столкновения между

армянами и азербайджанцами в Карабахе

продлились до 1923 г., когда по настоянию

московских властей власти Азербайджана были

вынуждены предоставить части исторической

области Карабах - с наибольшей концентрацией

армянского населения - автономный статус. За

пределами автономии при этом остались десятки

тысяч этнических армян.

В 1923-1936 гг. автономия имела название

Автономная область Нагорного Карабаха и общую

границу с Советской Арменией, затем автономия

была переименована в Нагорно-Карабахскую

Автономную область. В советское время

партийно-хозяйственная элита Нагорного

Карабаха, состоявшая преимущественно из

этнических армян, неоднократно высказывала

неудовлетворенность своим положением в

Азербайджанской ССР. Причина недовольства -

политика азербайджанских властей по ассимиляции

карабахских армян, что достигалось поощрением

миграции азербайджанцев в Нагорный Карабах, в то

время как жителей Армении принимали крайне

неохотно. В результате этническая структура

населения автономной области претерпела

изменения: если в 1970 г. доля азербайджанцев в

населении составляла 18%, то 1989 г. - превысила

21%. Особенно сильное давление на армян

происходило в 70-х годах, когда партийную верхушку

Азербайджанской ССР возглавил Гейдар Алиев,

будущий президент независимого Азербайджана.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля

после либерализации советского режима в конце

80-х годов. Карабах стал первой ласточкой в

«параде суверенитетов», затронувшем все

республики Союза. В феврале 1988 г. внеочередная

сессия совета народных депутатов автономной

области приняла обращение о выходе из состава

Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг

накалил обстановку, привел к массовым

межэтническим столкновениям, завершившимся

изгнанием армян из большинства городов и районов

Азербайджана. Около 450 тыс. азербайджанских и

карабахских армян стали беженцами, укрывшись от

преследования, прежде всего, в Армении и России.

Уже фактически в состоянии войны, 2 сентября

1991 г. армянские депутаты советов разных

уровней от Карабаха провозгласили независимую

Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). В ответ 26

ноября того же года Верховный Совет Азербайджана

принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской

автономии.

Начальный период карабахского конфликта

проходил в условиях стратегической инициативы

Азербайджана, использовавшего оружие и

боеприпасы частей Советской Армии. В этот период

НКР оказалась под угрозой полного уничтожения,

связь с Арменией, оказывавшей карабахским

армянам помощь, была прервана, около 60%

территории республики перешли под контроль

азербайджанских сил. Столица НКР Степанакерт

подвергалась регулярным авианалетам и

артиллерийским обстрелам со стороны Агдама и

Шуши.

Перелом в военных действиях произошел в начале

1992 г., что было связано как с укреплением

Армении, так и с внутренними распрями в

руководстве Азербайджана, которые привели к

смене режима в этой стране. 9 мая 1992 г. силы

самообороны НКР сумели взять Шушу - цитадель

карабахских азербайджанцев. Этот день, совпавший

с Днем победы советского народа в Великой

Отечественной войне, отмечается в современном

Карабахе как национальный праздник. Овладение

Шушой, древним городом-крепостью, историческим

центром Карабаха, господствующим над

расположенными ниже Степанакертом и армянскими

селениями, кардинально изменило весь

последующий ход боевых действий. В середине мая

подразделения карабахской армии вошли в Лачин,

разорвав таким образом кольцо блокады вокруг

НКР. В начале лета 1993 г. армия обороны НКР

приступила к освобождению Мардакерта, почти год

находившегося под управлением Азербайджана. 23

июля 1993 г. карабахские войска, сломив

сопротивление противника, с боями вошли в Агдам,

запиравший выход из Карабаха на равнину.

В результате этой операции была снята угроза

обстрелов Степанакерта и вероятность прорыва в

Аскеранский район.

После поражения на центральном участке фронта

азербайджанские войска предприняли попытки

прорвать оборону армян на южном фланге. Этот

маневр завершился контрнаступлением армии НКР и

потерей для Азербайджана во второй половине

1993 г. Кубатлинского, Зангиланского,

Джебраильского и части Физулинского районов. В

1994 г. под контроль армии НКР целиком перешел и

Кельбаджарский район. Таким образом, Нагорному

Карабаху удалось захватить территорию

Азербайджана, превышающую размеры былой

автономной области.

Военные неудачи вынудили Азербайджан принять

посреднические услуги России и подготовленное

ею соглашение о перемирии. Еще в 1992 г. для

урегулирования карабахского конфликта была

создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой

осуществлялись контакты участвующих в военных

действиях сторон: Азербайджана, Нагорного

Карабаха и Армении. Минская группа и Россия

оказались соавторами Бишкекского протокола,

подписанного 5 мая 1994 г. в столице Киргизии

Бишкеке. На основании этого документа

участниками конфликта была достигнута

договоренность о прекращении огня, действующая

по сей день.

В настоящее время НКР де-факто является

независимым государством, имеющим все атрибуты

государственности: конституцию и законы, органы

управления, вооруженные и полицейские силы,

государственную символику, представительства в

других странах мира. По своему государственному

устройству Нагорный Карабах - сильно

централизованная президентская республика.

Президент НКР избирается прямым всеобщим

голосованием на пятилетний срок. Одно и то же

лицо не может быть избрано более чем на два срока

подряд. Согласно действующему законодательству,

президент является главой исполнительной

власти. Он назначает премьер-министра,

утверждает структуру и состав правительства.

Первым президентом НКР был избран Роберт

Кочарян, нынешний президент Республики Армения.

После его добровольного ухода с поста и переезда

в Ереван президентские обязанности исполняет

Аркадий Гукасян, уже дважды (в 1997 и 2002 гг.)

избиравшийся народом на эту должность. Высшая

законодательная власть в республике принадлежит

однопалатному парламенту - Национальному

Собранию.

По закону об административно-территориальном

делении НКР разделена на 6 административных

районов, 5 из которых ранее входили в

Нагорно-Карабахскую автономную область

(Аскеранский, Гадрутский, Мардакертский,

Мартунинский, Шушинский). Шаумяновский район,

вошедший в НКР в 1991 г., год спустя был занят

правительственными вооруженными силами

Азербайджана и упразднен (включен в состав

Геранбойского района). В настоящее время

оккупированные азербайджанские районы,

расположенные за пределами бывшей автономной

области, именуются «зонами безопасности» и

управляются особой военной администрацией.

Исключение - Лачинский район, на территории

которого в декабре 1993 г. был образован

Кашатагский район НКР, центром его стал Лачин,

переименованный в Бердзор.

Как и все существующие непризнанные государства,

отстоявшие свою фактическую независимость в

вооруженной борьбе, НКР сильно милитаризована.

Армейское руководство - основа правящей

верхушки республики. Армия обороны насчитывает

около 15 тыс. человек, то есть под ружьем в НКР

стоит каждый десятый житель страны. При этом

особенно подчеркивается, что среди военных нет

ни одного гражданина Республики Армения

(азербайджанские средства массовой информации

утверждают обратное). Все военные наблюдатели,

посещавшие Карабах, свидетельствуют о высоком

боевом духе и выучке местных вооруженных

формирований. Карабахцы отличаются высокими

морально-волевыми качествами и дисциплиной.

Служить в армии здесь обязан каждый молодой

человек, никаких отсрочек от призыва не

предусмотрено. Это и понятно: республика живет в

условиях хрупкого перемирия, а руководство

Азербайджана не устает повторять, что намерено

силой вернуть утраченные территории. У

карабахских армян богатые ратные традиции:

многие века они отстаивали свое право на свободу

в войнах с завоевателями. Не случайно из одного

из северо-карабахских сел (Чардахлу, ныне оно

находится на территории Шамхорского района

Азербайджана) вышло сразу два прославленных

советских маршала - Баграмян и Бабаджанян.

Горцы Закавказья

Побывавший несколько лет назад в Карабахе

крымский журналист Сергей Градировский так

определяет характер местных жителей: «Карабах -

всеармянская кузница кадров. Не благодаря

системе образовательных учреждений, а только

характеру, которым наделены практически все

карабахцы. Отношение к карабахцам в Ереване

напоминает отношение парижан к гасконцам:

честолюбивы и смелы, дерзки и упрямы, одним

словом - горцы».

По данным, на 1 апреля 2004 г. численность

населения НКР составила 145,7 тыс. человек, что

существенно меньше, чем проживало в крае до

вооруженного конфликта. По официальным данным

последней советской переписи 1989 г., население

Нагорно-Карабахской автономной области

составляло 189 тыс. человек, из которых 76,9% были

армянами, 21,5% - азербайджанцами, остальные -

русские, украинцы, курды, греки. За пределами

Нагорного Карабаха армяне составляли

большинство (80%) лишь в одном районе

Азербайджанской ССР - Шаумяновском, также

вошедшим в состав НКР. В то же время в Шушинском

районе автономной области преобладающей

этнической группой были азербайджанцы. В

настоящее время НКР после многолетней

кровопролитной войны стала практически

моноэтничным образованием. Подавляющее

большинство населения - армяне. Продолжает

сохраняться небольшая русская община (300

человек). Официальным языком в Нагорном Карабахе

признан армянский, но русский язык все еще широко

распространен. Говорящих по-русски здесь больше,

чем в самой Армении, и многие могут изъясняться

на нем почти без акцента. Широкое

распространение русскоязычия - протест

карабахских армян против насильственной

тюркизации Нагорно-Карабахской автономной

области в последние советские годы. Изучение

армянского языка в это время сокращалось, но

сузить употребление русского языка даже крупным

партийным боссам из Баку было не под силу. До сих

пор о карабахском происхождении армянина может

напомнить имя, обычное в русской традиции:

Михаил, Леонид, Аркадий, Олег, Елена.

|

Монумент «Мы и наши горы» (скульптор

С. Багдасарян, 1967) на въезде Фото С. Новикова |

Население НКР увеличивается благодаря

естественному и миграционному приростам. По

данным статистической службы НКР, только в

2002 г. число въехавших в Нагорный Карабах

составило 1186 человек, выехавших - 511. Приезжающие

- главным образом азербайджанские армяне,

покинувшие места своего проживания по причине

этнических чисток и годами находившиеся на

правах беженцев в Армении или России. Их

миграционная служба НКР расселяет в опустевшие

дома азербайджанцев в Шушинском районе или в

«зонах безопасности» - оккупированных районах

за пределами Нагорного Карабаха, до сих пор

остающихся практически безлюдными. Покинувшее

нынешнюю НКР и занятые ею районы азербайджанское

население составляет от полумиллиона (по

армянским и карабахским данным) до миллиона

человек (по сведениям из некоторых

азербайджанских источников). Наиболее вероятная

оценка численности этих беженцев - 600-750 тыс.

Большинство из них расселилось во временных

лагерях в Равнинном Карабахе, на берегах Аракса и

в Муганской степи. Беженцы-азербайджанцы входят

в число наиболее непримиримых противников

армяно-карабахской государственности и

призывают свое правительство приступить к более

жестким и решительным действиям против НКР.

Государственная религия НКР -

армяно-григорианская. В число ее приверженцев

входит подавляющее большинство населения. В

границах Нагорного Карабаха действует Арцахская

епархия Армянской апостольской церкви,

возглавляемая архиепископом, резиденция

которого находится в Шуше.

Древнейшие памятники художественной культуры

карабахских армян относятся к середине III -

середине II в. до н.э. (изделия из бронзы,

расписная керамика и др.). Наиболее известные

виды декоративно-прикладного искусства местного

населения - ковроделие (наиболее развито в Шуше),

шелкоткачество, золотое шитье. Знаменитые

карабахские ковры отличаются густонасыщенным

узором, основу которого составляет растительный

орнамент. В НКР сохранились удивительные по

красоте и живописности расположения

архитектурные памятники - Амарасский монастырь

(V в.), храм монастыря Гандзасар (XIII в.),

каменные крепости, церкви и часовни, отдельные

старинные жилые дома, мосты, а также древние

армянские каменные плиты с крестами (хачкары).

Много древних памятников сохранилось в самом

старом городе края - Шуше. Здесь можно увидеть

остатки стен и башен крепости, замок Ибрагим-хана

(XVIII в.), жилые дома XVIII-XIX вв., две старинные

мечети конца XIX в. Шуша сильно пострадала в

результате военных действий 1991-1994 гг. Здесь

ныне живут всего 3 тыс. жителей вместо 12 тыс.

довоенных. В последние годы правительство НКР

пытается восстановить исторический облик Шуши и

привлечь иностранных туристов. Уже удалось

отреставрировать кафедральный собор Казанчецоц

(Храм Христа Спасителя, 1868-1887 гг.), начался

ремонт одной из мечетей, вскоре там будут

размещены музей и картинная галерея.

|

Традиционная резьба

|

Население НКР примерно в равной пропорции распределено между городом и селом. Многие из поселений Нагорного Карабаха имеют по два названия. К переименованиям, как методу искоренения памяти о недружественном этносе, прибегают и азербайджанцы и армяне. Сегодняшние российские атласы именуют армянские населенные пункты Карабаха на тюркский манер: Степанакерт стал Ханкенди, Мардакерт - Агдере, Мартуни - Ходжавендом и др. Весь этот список переименований - за исключением ряда удерживаемых Азербайджаном населенных пунктов бывших (с точки зрения Баку) Шаумяновского и Мардакертского районов - фиктивен, ведь в реальности эти территории контролируются армянами, которые называют свои центры расселения так же, как и прежде. На занятых армией обороны НКР территориях Азербайджана в свою очередь произошла «арменизация» топонимов: на месте Лачина теперь Бердзор («крепость в ущелье» по-армянски), Кельбаджар стал Карвачаром, Физули - Варданой, Шуша произносится армянами как Шуши, реки избавились от тюркских окончаний -чай , горы - от -даг , села - от -лу , -лы , -лар . В настоящее время, спустя десятилетие после фактического ухода азербайджанцев с этих земель, по всей НКР и контролируемой ею пространствах едва ли встретишь дорожные указатели да и просто надписи на азербайджанском языке. Они заменены армяно-, русско-, а кое-где и англоязычными. Все топонимы в настоящей статье приведены к нормам, узаконенным в годы существования СССР и тем самым укрепившимся в российской традиции.

|

Новая гостиница,

|

Крупнейший город Нагорного Карабаха -

его столица Степанакерт. Сейчас в нем проживает

около 50 тыс. жителей, что лишь на 5-6 тыс. меньше

довоенного населения. Степанакерт возник в

1923 г. на месте армянского селения Ханкенды в 12

км от тогдашнего единственного города Карабаха

- разоренной антиармянскими погромами Шуши.

Город изначально создавался и строился как

административный центр армянской автономии в

Азербайджане и потому был назван в честь одного

из бакинских комиссаров - армянина Степана

Шаумяна (1878-1918 гг.). Степанакерт -

единственный город Карабаха полностью

восстановленный после войны. Осуществить эту

задачу карабахским строителям было отнюдь не

просто, ведь значительная часть города была

разрушена в результате артобстрелов и

бомбардировок. Город является самым крупным в

республике экономическим, транспортным и

культурным центром. Здесь действует Арцахский

государственный университет, созданный на базе

областного педагогического института, работает

драматический театр имени Ваграма Папазяна

(занимает одно из старейших зданий города). По

оценке немногих побывавших в современном

Карабахе россиян, Степанакерт - тихий,

аккуратный провинциальный город, ярусами

поднимающийся по отрогам Карабахского хребта,

ход жизни здесь неспешен, колорит по-южному

насыщен и кричащ.

Помимо Степанакерта на территории НКР числятся

еще 8 городских поселений: 3 города (Мардакерт,

Мартуни и Шуша) и 5 поселков городского типа

(Аскеран, Гадрут, Красный Базар, Ленинаван и

Шаумяновск, два последних контролируются

Азербайджаном). Это совсем небольшие даже по

сравнению с собственной столицей населенные

пункты, людность каждого из них не превышает

5 тыс. жителей, хозяйство находится в

запущенном состоянии. Вот каким показался

райцентр Мардакерт российскому путешественнику

Сергею Новикову («Академия вольных

путешествий»): «Разоренный нищий город без

особых достопримечательностей, по сей день не

оправившийся от войны. Работающих предприятий

единицы. Через 10 км к востоку - линия

противостояния армяно-карабахской и

азербайджанской армий».

Особенности непризнанной экономики

|

Так ткут знаменитые

|

Экономика НКР сильно пострадала от войны и

нарушения традиционных хозяйственных связей.

Лишь в последние два с половиной года здесь

наблюдается экономический рост, связанный

большей частью с развитием частного сектора, на

который уже приходится более 75% промышленного

производства.

В НКР сформировался либеральный налоговый режим

для иностранцев. Многие объекты промышленности и

сферы услуг ныне находятся в руках иностранных

владельцев, которые нередко представляют

армянскую диаспору стран СНГ, Западной Европы,

Ближнего Востока и Северной Америки. Примерами

могут служить Степанакертская ковроткацкая

фабрика, находящаяся в собственности гражданина

США армянского происхождения, Ванкский

деревообрабатывающий завод, построенный

американской фирмой, компания сотовой связи

«Карабах-Телеком», зарегистрированная в Ливане.

За последние пару лет в различные отрасли

арцахской экономики было вложено

20-25 млн долл.

ВВП в 2003 г. составлял 33,6 млрд драмов

(58,1 млн долл.), а ВВП на душу населения - 400

долл. Руководство НКР имеет амбициозные планы

возрождения экономики. В предстоящие годы только

в промышленность предполагается инвестировать

15-20 млн долл.

НКР состоит в таможенном и валютном союзе с

соседней Республикой Армения. Экономика

Нагорного Карабаха тесно интегрирована с

армянской в единый комплекс с общими

собственниками и правовой базой. Денежной

единицей НКР является армянский драм, но

правительство республики планирует в ближайшем

будущем введение национальной валюты.

Отраслевая структура промышленности

Нагорно-Карабахской Республики,

нач. 2000-х годов, %

| Вся промышленность | 100 |

|---|---|

| Электроэнергетика | 58,6 |

| Пищевая промышленность | 23,0 |

| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 5,7 |

| Промышленность стройматериалов | 5,4 |

| Легкая промышленность | 1,5 |

| Электротехническая промышленность | 1,5 |

| Полиграфическая промышленность | 1,4 |

| Радиоэлектронная промышленность | 0,4 |

| Другие отрасли | 2,5 |

Электроэнергетика

- ведущая

отрасль хозяйства. В 2003 г. в НКР выработано

130,6 млн кВт ч электроэнергии. Нагорный

Карабах в целом удовлетворяет свои потребности в

электроэнергии. Крупнейший источник

электроэнергии в республике - Сарсангская ГЭС

на реке Тертер мощностью 50 МВт, производящая в

год 90-100 млн кВт ч. Особенности речной сети

республики позволяют создавать

мини-гидроэлектростанции почти во всех районах

НКР, в ближайшие годы предусматривается

строительство 18 таких ГЭС с возможной общей

мощностью около 140 МВт. С 1994 г. в республике

начаты работы по восстановлению разрушенных

войной линий электропередачи. В результате

построено большое количество новых линий, что

позволило полностью электрифицировать

территорию Нагорного Карабаха.

Промышленность

НКР представлена главным

образом мелкими и средними предприятиями,

большей частью находящимися в частных руках.

Степанакерт производит более половины всей

промышленной продукции республики.

В советский период главенствующими отраслями

считались легкая и пищевая. Крупнейшими

предприятиями легкой промышленности были

Карабахский шелковый комбинат, Степанакертская

обувная фабрика, ковровые фабрики Степанакерта и

Шуши. В настоящее время эти предприятия работают

не на полную мощность из-за произошедшего

сильного сужения рынка сбыта. Основу пищевой

промышленности составляют предприятия по

производству алкогольных напитков (вина, водки,

коньяка), хлеба и мучных изделий, плодоовощных

консервов.

Крупнейшим предприятием промышленности по

производству стройматериалов остается

Степанакертский комбинат стройматериалов,

которому на территории республики принадлежат

несколько карьеров по добыче строительного

камня и облицовочных материалов из гранита,

фельзита, мрамора, туфа и т.д.

Присутствие в НКР богатых ресурсов ценных

древесных пород обещает большое будущее лесной и

деревообрабатывающей промышленности. В

довоенный период предприятия отрасли работали

преимущественно на привозном сырье. В настоящее

время эксплуатируются местные резервы

древесины. Именно на них ориентированы

Степанакертская мебельная фабрика, Ванкский

деревообрабатывающий завод.

Высокотехнологичная электротехническая

промышленность представлена Степанакертским

электротехническим заводом - былой гордостью

советского Карабаха, здесь свой трудовой путь

начинал нынешний президент Армении Роберт

Кочарян. Завод имеет несколько филиалов и

дочерних предприятий в районах Нагорного

Карабаха. Сегодня предприятие функционирует

всего на 20% от имеющихся производственных

мощностей. На заводе сохранился выпуск

электробытовых и осветительных приборов

(электроплиты, обогреватели, лампы, люстры,

люминесцентные светильники), но в угоду

конъюнктуре все большие объемы приобретает

производство мебели (кровати, вешалки, столы,

стулья, шкафы, садовые скамейки, шифер) и

ширпотреба. Прежде основную часть продукции

завод поставлял в регионы СССР. Сегодня

потребительский рынок ограничен главным образом

Арменией и Нагорным Карабахом. Тем не менее

электротехнический завод продолжает сохранять

высококвалифицированные кадры, что позволяет

осваивать выпуск новых видов продукции, на

заводе стали выпускать высокочувствительные

медицинские фонендоскопы.

Среди предприятий радиоэлектронной

промышленности НКР есть Степанакертский завод

конденсаторов. Это предприятие в настоящий

момент (по выпуску основного вида продукции)

также работает не на полную мощность.

Горнодобывающая промышленность ранее не

считалась отраслью специализации Нагорного

Карабаха. В советское время здесь

разрабатывались месторождения строительных

материалов, но руды черных и цветных металлов, в

отличие от ближайших окрестностей, не

добывались. В 2002 г. в НКР с привлечением

зарубежного капитала (в том числе и армянского)

было создано ООО «Бейс Метлз». С этой компанией

было заключено соглашение о начале разработки

месторождения золота и меди в селении Дрмбон

Мардакертского района. В настоящее время на

приисках уже ежегодно добывается до 12 тыс. т

руды, вся она обрабатывается на местном

горно-обогатительном комбинате. Полученный

концентрат вывозится в Армению, где подвергается

металлургическому переделу на крупном

медеплавильном заводе в Алаверди.

Неожиданное развитие и динамичный рост

в последние годы в Нагорном Карабахе получила

ювелирная отрасль. В республике действует

несколько предприятий по обработке драгоценных

камней и изготовлению ювелирных изделий. Ведутся

активные переговоры с известными зарубежными

фирмами, которые готовы разместить в НКР свои

производства. Ювелирное дело - традиционное

ремесло армян во многих уголках планеты со

времен Средневековья. Иностранные фирмы,

размещая свои филиалы на территории НКР и

предоставляя свои материалы (необработанные

золото, серебро, драгоценные камни, алмазы),

экономят на низких зарплатах работникам (на

одном из них - ЗАО «Андраник-дашк», открытом в

1998 г., мастеру-ювелиру в месяц платят всего

около 110 долл.) и льготном режиме

налогообложения.

Комфортные природные условия НКР благоприятны

для развития сельского хозяйства

. В

последние годы в НКР происходит процесс

реформирования аграрного сектора. Полностью

завершена безвозмездная передача земли в

собственность крестьянам, таким образом ныне в

республике преобладает фермерский тип сельского

хозяйства.

Сельское хозяйство Нагорного Карабаха

специализируется на производстве твердой

пшеницы, садовых культур, винограда, овощей. С

этой целью уже несколько лет подряд государство

на льготных условиях кредитует крестьянские

хозяйства, пытаясь восстановить в первую очередь

интенсивные сельскохозяйственные отрасли, такие

как виноградарство и садоводство.

Правительством разработана и исполняется

программа «Виноград», ее цель - увеличение

площади виноградников с 1300 до 4000 га.

В последние годы крестьяне НКР достигли

довоенного уровня по сборам пшеницы

(75-85 тыс. т), однако этот объем собран с

территории в два раза превышающей площадь бывшей

Нагорно-Карабахской АО Урожайность сильно

колеблется по годам: в 2003 г. с гектара собрали

25 ц пшеницы (уровень Ставрополья и Ростовской

обл.), в 2004 г. всего 14,2 ц (такова средняя

урожайность в российском Нечерноземье). В

условиях, когда в республике орошается всего 5%

земельных угодий, производство зерна не может

быть стабильным, так как слишком сильно зависит

от погодных условий. Большие ожидания связаны с

возрождением в республике оросительной системы,

которая позволит в несколько раз увеличить

продуктивность сельского хозяйства по сравнению

с довоенным уровнем. Уже готовы проекты первых

трех крупных гидросистем: строительство на реке

Ишханчай (Ишханагет) и в Аскеранском районе, а

также реконструкция Мадагизского гидроузла.

Развитие животноводства в НКР связывают с

поддержкой небольших фермерских хозяйств. В

поголовье преобладают крупный рогатый скот,

овцы, свиньи (в Нагорно-Карабахской Автономной

области было больше свиней, чем во всех остальных

районах Азербайджана).

Нагорный Карабах традиционно считается одним из

центров шелководства в Закавказье. Большое

внимание уделяется развитию пчеловодства,

местный мед и в прежние времена отличался

высоким качеством и полезностью. При

относительно небольших затратах в этой отрасли

можно рассчитывать на большие прибыли.

Транспортный комплекс

Нагорно-Карабахской

Республики включает автомобильный и воздушный

виды транспорта. До 1988 г. в Карабахе действовал

еще и железнодорожный транспорт, но был

заблокирован во время вооруженного конфликта,

ныне пути уже разобраны на значительном

протяжении. В здании бывшего железнодорожного

вокзала Степанакерта (располагается в 3 км от

границы города в агдамском направлении) -

армейская казарма. Не действует и находящийся

под контролем НКР участок железной дороги

Баку-Нахичевань, проходящей вдоль границы с

Ираном.

В условиях полублокадного существования НКР

особое значение приобрел автомобильный

транспорт. Протяженность всех внутренних

автодорог НКР составляет 1248 км, но по

большинству из них передвигаться можно с большим

трудом. Единственной автомагистралью

европейского качества, связывающей Нагорный

Карабах с Арменией, а фактически и со всем

внешним миром, можно назвать реконструированную

во второй половине 90-х годов дорогу Горис

(Армения)-Лачин-Степанакерт протяженностью

65 км. Именно по этой транспортной артерии

проходят почти все внешние связи НКР, завозится

продукция импорта, поставляется экспорт,

прибывают мигранты, осуществляется военная

помощь. Армения располагает возможностями

внешнего общения через грузинские морские порты

и международные аэропорты в Ереване и Гюмри. В

последние годы обустраивается и второй выход из

Карабаха в Армению - через Зодский перевал

(высота 2366 м) на границе Кельбаджарского района.

Горная дорога, на которой ранее можно было

встретить лишь пастухов да туристов, теперь

используется для регулярного транспортного

сообщения. Через горный серпантин вывозятся в

Армению концентраты Дрмбонского ГОКа, движутся

военные грузовики, курсируют нечастые пока

«Газели» с пассажирами. Путь этот сложен и

опасен: ширина дорожного полотна на некоторых

участках не допускает встречного движения,

природные особенности перевала ограничивают его

использование только теплым периодом года и

светлым временем суток. Однако существуют планы

по превращению пути через Зодский перевал в

более стабильный и комфортный для использования

транспортный канал.

Транспортные связи на северном, восточном и

южном участках границы НКР отсутствуют. На линии

соприкосновения вооруженных формирований

карабахских армян и азербайджанских вооруженных

сил возник «железный занавес XXI века» - 250 км

непроходимых бетонных укреплений, минных полей и

проволочных заграждений. Существовавшие

транспортные пути перерезаны, их использование в

ближайшем будущем сомнительно. Проходящая по

Араксу линия, разграничивающая контролируемые

НКР районы Азербайджана и Иран, не имеет

трансграничных связей по причине

необустроенности пограничных переходов и

отсутствия правового урегулирования отношений

НКР и Ирана. Армяно-иранские контакты проходят

через Мегринский район Республики Армения.

В 2000 г. началось строительство главной

внутриреспубликанской автомагистрали

«Север-Юг» длиной 170 км, которая призвана

соединить со Степанакертом все районные центры

НКР. Дорога сооружается в местностях со сложным

рельефом на деньги международного армянского

фонда «Айастан». Этот транспортный путь имеет

важное военно-стратегическое значение, ведь

существующие между Степанакертом, Мардакертом,

Мартуни и Гадрутом автодороги проходят через

Агдам и Физули в «зонах безопасности», то есть

через равнинные азербайджанские районы, в

настоящий момент контролирующиеся армией

обороны НКР, но будущая судьба этих территорий

непонятна. В настоящее время основная часть

автодороги «Север-Юг» уже открыта для движения,

предполагается, что полностью она войдет в строй

к 2006 г.

Единственный в НКР аэропорт расположен в

Степанакерте. Ранее посадку здесь могли

производить лишь малогабаритные самолеты. После

реконструкции, которая уже завершается, аэропорт

не только увеличит свою пропускную способность,

но и сумеет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Пока же в расписании столичного аэропорта -

нерегулярные рейсы вертолетов в Ереван,

доступные лишь иностранным туристам и

командированным из миротворческих организаций.

Трубопроводный транспорт представлен в Карабахе

газопроводом

Евлах-Степанакерт-Горис-Нахичевань,

построенным в 80-х годах и обеспечивавшим в

советское время «голубым топливом» с каспийских

месторождений не только Нагорный Карабах, но

также южную Армению и Нахичеванскую автономию

Азербайджана. С января 1992 г., после обострения

армяно-азербайджанских отношений, пропуск газа

был прекращен и не возобновлен до настоящего

времени.

|

НКР обладает развитой сферой услуг

.

Основу банковской системы составляют частный

«Арцахбанк», а также степанакертские филиалы

банков Армении». Через их счета в Нагорный

Карабах поступает иностранная валюта от

армянской диаспоры и карабахских уроженцев,

работающих за пределами родины.

Все большее значение для экономики НКР

приобретает иностранный туризм. Сюда приезжают

не только этнические армяне с разных концов

света, но и желающие побывать в «экстремальной»

точке планеты, «несуществующем государстве»,

увидеть великолепные культурно-исторические

памятники, насладиться горными пейзажами и

чистым воздухом и заплатить при этом сущие гроши

по меркам просвещенной Европы. В разных районах

Нагорного Карабаха швейцарской компанией

«Сиркап Армения» уже построено несколько

современных гостиниц на общую сумму вложений

1,5 млн долл.

Спектр внешнеэкономических связей НКР

узконаправлен и ориентирован главным образом на

Армению - главного спонсора карабахской

государственности. В этой стране карабахские

товары становятся армянскими и могут без

ограничений выходить на мировой рынок. Из НКР

вывозится продукция пищевой промышленности

(вино и винопродукты, соки, табак, плоды), предметы

искусства (ковры, ювелирные изделия), медная руда

Дрмбонского месторождения. Основные статьи

импорта для НКР - энергоносители (бензин,

следующий через Лачин в армянских бензовозах),

машины и оборудование, товары народного

потребления, оружие и боеприпасы.

Что дальше?

Сегодня Нагорно-Карабахская Республика,

пусть и не признанная никем, кроме Армении,

Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской

Молдавской Республики, фактически представляет

собой независимое государство, находящееся в

близких, по сути конфедеративных, отношениях с

Республикой Армения. Зарубежные

представительства НКР в настоящее время

действуют, помимо Еревана, в Москве, Вашингтоне,

Париже, Сиднее и Бейруте, где тесно координируют

свою работу с армянскими посольствами.

Нагорному Карабаху удалось стать специфичным

политическим образованием на постсоветском

пространстве даже в сравнении с другими

непризнанными государствами. Во-первых, стаж

государственности карабахских армян самый

продолжительный, его обоснованнее отсчитывать

не с 1991, а с 1988 г., времени реального выхода из

состава Азербайджана. Во-вторых, уровень

вовлеченности Армении в карабахские дела

намного выше степени вмешательства внешних сил в

других проблемных регионах бывшего СССР. Нельзя

представить политику России, подобную армянской

в Карабахе, в отношении Абхазии, Южной Осетии или

Приднестровья. Армения же лишена ложного стыда

за «некорректное поведение» на международной

арене. Чувствуя реальную и осязаемую поддержку

союзника, фактически метрополии, НКР увереннее

себя чувствует на международной арене. В-третьих,

на пространстве НКР и на контролируемых ею

территориях в послевоенное время сложился

моноэтничный состав населения (этого нет ни в

Абхазии, ни в Южной Осетии, ни тем более в ПМР), что

объективно облегчает консолидацию

«непризнанного» общества. В-четвертых, в активе

НКР поддержка всемирной армянской диаспоры -

спюрка, лоббирующей интересы армян на

международной арене, помогающей финансами и

опытом, предоставляющей информационные каналы

для высказывания армянской позиции по Карабаху.

Что будет с Карабахом в дальнейшем? Совершенно

очевидно, что по доброй воле карабахские армяне

не придут в Азербайджан. Очевидно также и то, что

Азербайджан не откажется от Карабаха, прекрасно

понимая и те трудности, с которыми придется

столкнуться в случае силового решения

территориальной проблемы. Патовую ситуацию

невозможно решить без международного

вмешательства. Первый план территориального

разрешения карабахского конфликта был предложен

американским политологом Полом Гобблом еще в

1992 г. Согласно ему, Армения и Азербайджан

смогут достичь мира лишь обменявшись спорными

территориями. Азербайджан передает Армении

территорию бывшей Нагорно-Карабахской

Автономной Области (естественно, без

Шаумяновского района) и район Лачина,

соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Армения

передает Азербайджану свой самый южный

Мегринский район, за что получает возможность

использовать турецкие порты и коммуникации для

транзита. Отдав эту территорию, Армения лишится

выхода к Араксу и потеряет границу с Ираном.

Азербайджан, напротив, получит связь основной

территории страны с анклавной Нахичеванской

автономной республикой. От такого обмена

выигрывает Азербайджан, восстанавливающий

компактность своей территории и отпускающий и

так не принадлежавший ему Нагорный Карабах.

Выигрывает Турция, получая коридор в

тюркоязычные регионы бывшего СССР и

актуализируя идеи пантюркистского государства.

Выигрывают США, усиливая давление на Иран -

своего старого недруга и получая статус

миротворца в геополитически перспективном

Закавказском регионе. Проигрывает Армения,

оказываясь в кольце плотной блокады

недружественных стран. Проигрывает Иран,

допуская к своим рубежам американцев.

Проигрывает Россия, лишающаяся возможности

проводить самостоятельную внешнюю политику на

Кавказе. План Гоббла был с восторгом встречен в

Турции и Азербайджане. Однако после занятия

армией обороны НКР Лачинского коридора и ряда

приграничных районов Азербайджана он потерял

актуальность.

Карабахский вопрос может быть в подвешенном

состоянии на протяжении нескольких десятилетий,

как уже полвека не урегулирован конфликт-двойник

в Кашмире . Там, как и в Закавказье,

копья ломаются из-за судьбы части спорной

территории, ни дня не входившей в состав

государства, за которым она закреплена по

решению мирового сообщества, а сама проблема

возникла после распада и территориального

размежевания некогда единого политического

пространства на национальные (конфессиональные)

фрагменты. Аналогия будет более полной, если

вспомнить, что участвующий в том конфликте

Пакистан, так же как сегодняшний Азербайджан, в

момент зарождения конфликта состоял из двух

пространственно обособленных частей -

Западного и Восточного Пакистана (с 1971 г. -

самостоятельное государство Бангладеш).

Е.М. Поспелов считает, что тюркское кара

здесь следует переводить как «множество», в этом

случае Карабах - «изобилие садов».

О кашмирском конфликте читайте С.А.

Горохов

. Кашмир//География № 12,13/2003.

Монастырь Гандзасар находится в центральной части Нагорно-Карабахской Республики (НКР) - независимого государства образованного в результате распада бывшей Азербайджанской Советской Социалистической Республики на две части: Азербайджанскую Республику и НКР. Азербайджанская Республика населена в основном тюрками-мусульманами, известными начиная с 1930-ых годов в качестве «азербайджанцев». В Нагорно-Карабахской Республике проживают армяне, традиционно исповедующие христианство.

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена в 1991 году на основе Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) - армянской самоуправляемой единиц в составе СССР, территориально подчиненной Советскому Азербайджану. В прошлом, на большей части территории современной Нагорно-Карабахской Республики располагался Арцах - 10-ая провинция древнего Армянского Царства. Несмотря на то, что топоним «Карабах» остается в употреблении по сей день, он постепенно вытесняется более аутентичным и адекватным названием страны - «Арцах».

Нагорный Карабах является президентской республикой, в которой проживает приблизительно 144 тысячи человек. Главным законодательным и представительным органом республики является Национальное Собрание.

Президентом республики, третьим по счету, является Бако Саакян (избранный в 2007 г.) Президент Саакян сменил президента Аркадия Гукасяна, главу республики с 1997 по 2007 год. Страна на протяжении многих лет развивает свои связи с международным сообществом.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха имеет свои представительства в Австралии, Германии, Ливане, России, Соединенных Штатах и Франции. НКР поддерживает близкие экономические и военные отношения с Республикой Армения. Рубежи республики находятся под защитой Армии Обороны Нагорного Карабаха , считающейся одной из самых боеспособных армий на всем постсоветском пространстве.

В октябре 2008 года, в Гандзасарском монастыре состоялось венчание 675 пар молодоженов из Нагорно-Карабахской Республики. |

Октябрь 2008 г.: Церемония коллективного венчания в Гандзасарском монастыре, Нагорный Карабах (Арцах). Свидетелями венчания наряду со взятыми на себя обязанностями крестных стали семеро армян-благотворителей, прибывших из России. Главным же крестным и спонсором Большой свадьбы стал известный благотворитель, преданный патриот Карабаха - Левон Айрапетян, потомок древнего рода Асан-Джалалянов. |

|

Нагорный Карабах в период античности и в средние века

История государственности Нагорного Карабаха уходит корнями в седую древность. По свидетельству Мовсеса Хоренаци, историка 5-огo веке и основоположника армянской историографии, Арцах входил в состав Армянского Царства уже в 6-ом веке до н.э., когда династия Ервандуни (Ервандидов) утвердила свою власть над Армянским Нагорьем после распада государства Урарту. Греческие и римские историки, такие как Страбон, в своих произведениях упоминают Арцах как важный стратегический регион Армении, поставляющий в царскую армию лучшую конницу. В первом веке до н. э. царь Армении Тигран II (правил в 95 – 55 гг. до н. э.) построил в Арцахе один из четырех городов, названных в честь него Тигранакертом. Название местности «Тигранакерт» сохранялось в Арцахе на протяжении веков, что позволило современным археологам начать раскопки древнего города в 2005-ом году.

В 387 году н.э., когда единое Армянское Царство было разделено между Персией и Византией, правители Арцаха получили возможность расширить свои владения на восток и образовать свое собственное армянское государство - Агванкское Царство. “Агванк” назван в честь одного из правнуков Патриарха Хайка Наапета - легендарного прародителя армян, праправнука праведного Ноя. Управление Агванкского Царства осуществлялось из армянонаселенных провинций Арцах и Утик. Агванк контролировал обширную территорию, включающую предгорья Большого Кавказа и часть побережья Каспийского моря.

В пятом веке, Агванкское Царство становится одним из культурных центров армянской цивилизации. Согласно армянскому историку 7-го века Мовсесу Каганкатваци, автору «Истории Страны Агванк» (арм. Պատմություն Աղվանից Աշխարհի ), в стране строилось большое количество церквей и школ. Почитаемый армянами Св. Месроб Маштоц, создатель армянского алфавита, открыл первую армянскую школу в Монастыре Амарас, приблизительно в 410 г. Поэты и сказители, такие как автор 7-го века Давтак Кертох, создают шедевры армянской литературы. В пятом веке Царь Агванка Вачаган II Благочестивый подписал знаменитую Агвенскую Конституцию (арм. Սահմանք Կանոնական ) - самый древний сохранившийся армянский конституционный указ. Ованнес III Одзнеци, Католикос Всех Армян (717-728 гг.), впоследствии включил Агвенскую Конституцию в общеармянский юридический сборник известный как «Свод Законов Армении» (арм. Կանոնագիրք Հայոց ). Одна из глав «Истории Страны Агванк» полностью посвящена тексту Агвенской Конституции.

В средние века, в период феодальной раздробленности, Агванкское Царство распалось на несколько отдельных армянских княжеств, самыми значимыми из которых были Верхнехаченское (Атеркское) и Нижнехаченское княжества, а также княжества Ктиш-Бахк и Гардман-Парисос. Все данные княжества были признаны частью Армении со стороны ведущих мировых держав. Византийский император Константин VII Багрянородный (905-959 гг.) свои официальные письма адресовал «князю Хачена, в Армению».

В середине 9-го века феодалами Арцаха была признана власть династии Багратуни (Багратидов), собирателей земель армянских, в 885 г. восстановивших независимое армянское государство, столицей которого стал город Ани. В 13-ом веке Великий Князь Асан Джалал Вахтангян (правил с 1214 до 1261 гг.), основатель Гандзасарского Собора Св. Иоанна Крестителя, объединил все мелкие государства Арцаха в одно единое Хаченское Княжество. Хасан Джалал называл себя «самодержцем» и «царем», а его государство известно в истории также как Арцахское Царство.

После ослабления единого Хаченского Княжества вследствие татаро-монгольского нашествия, войн Тамерлана и нападений тюркских кочевников из орд Черной и Белой Овцы, Арцах стал формально частью Персидской Империи, но при этом своей автономии не потерял. С 15-го по 19-ый век власть в Арцахе принадлежала пяти объединенным армянским феодальным образованиям - меликствам, известным как Пять Княжеств или Меликства Хамсы. Пять княжеств/меликств - Хачен, Гюлистан, Джраберд, Варанда и Дизак - имели собственные вооруженные силы, а армянские мелики (князья) часто воспринимались в качестве представителей политической воли всего армянского народа. По свидетельствам российских и европейских дипломатов, военноначальников и миссионеров (таких как фельдмаршал А. В. Суворов и российский дипломат С. М. Броневский), совокупная мощь армянских войск Арцаха в 18-ом веке доходила до 30-40 тысяч пехотинцев и всадников.

В 1720-ые годы, Пять Княжеств, под руководством духовных предводителей Святого Престола Гандзасара, возглавили крупномасштабное национально-освободительное движение, направленное на восстановление армянского государства при содействии России. В письме к русскому царю Павлу I армянские мелики Арцаха сообщали о своей стране как об «области Карабагской, яко едином остатке древния Армении, сохранявшем чрез многие веки независимость свою» и называли себя «князьями Великой Армении». Фельдмаршал А. В. Суворов начинает один из своих рапортов со слов: «От великого армянского государства осталась после шаха Аббаса пред двумя веками самовластная провинция Карабаг».

В начале 18-го века, Святой Престол Гандзасара некоторое время стал религиозным центром всего мирового армянства. Это продолжалось до тех пор, пока Верховный Престол Св. Эчмиадзина вновь не принял на себя эту роль.

Исторические корни Карабахского конфликта

Термин «Карабах» известен с 16-го века. Данное географическое понятие обозначало восточные окраины Арцаха, которые в средние века периодически подвергались вторжению тюркских племен из Средней Азии.

Термин «Карабах» имеет армянские корни, указывая на Княжество Бахк (Ктиш-Бахк), которое в период между 10-ым и 13-ым веками занимало южную часть областей Арцах и Сюник. Проникшие в Закавказье тюркские кочевые племена начали использовать термин «Карабах» по причине его фонетического (звукового) сходства с тюркским словом «кара» (черный) и персидским словом «бах» (сад). Подобные фонетические казусы не являются редкостью в ситуациях, когда мигранты пытаются перенять и переиначить на свой лад географические названия коренного населения.

С расширением тюркско-исламской колонизации Ближнего Востока, Малой Азии, Балкан и Закавказья кочевники постепенно вытесняли коренное христианское население в горы, а сами занимали равнинные территории. В результате этого процесса, в центральных и восточных областях современного Азербайджана коренное армянское население было вынуждено бежать на запад, в труднодоступные местности, населенные армянскими горцам Арцаха с античных времен.

Для контроля над полным циклом отгонного скотоводства тюрки-кочевники планировали занять не только равнины но и горные пастбища в Арцахе и других регионах Армянского Нагорья. Армянскому народу в течении многих веков удавалось отражать попытки турок колонизировать территории Закавказья. Надпись 13-го века выгравированная на стене Собора Св. Богоматери монастыря Дадиванк рассказывает о победах арцахского князя Асана Великого в его 40-летней войне против турок-сельджуков.

К середине 18-го века многолетняя армяно-турецкая война с османскими захватчиками разорила Арцах, а внутренние разногласия ослабили власть армянских князей. В результате мусульманским кочевникам удалось продвинуться в горную часть Арцаха, захватить крепость Шуши и провозгласить так называемое «Карабахское Ханство» - армяно-тюркское княжество, просуществовавшее чуть более 40 лет. В 1805-ом году «Карабахское Ханство» было присоединено к Российской Империи и вскоре упразднено. Все три представителя династии «карабахских ханов» - Панах-Али, его сын Ибрагим-Халил и внук Мехти-Кули погибли насильственной смертью от рук персов, армян и русских.

Ликвидация ханства послужила делу установления стабильности и мира в отношениях между армянским населением и мусульманским меньшинством в Арцахе. Административный центр края, город Шуши, стал торговым и культурным центром края. В Шуши родились и творили многие выдающиеся музыканты, художники, писатели, историки и инженеры - как армяне-христиане, так и мусульмане.

Несмотря на относительно быструю ликвидацию «Карабахского Ханства», часть тюркских колонистов не возвратилась на свои прежние территории в Муганской Степи, а пожелала остаться в Арцахе. После заселения тюрками города Шуши, в городе стали возникать вспышки межрелигиозных трений.

Армяно-тюркский конфликт в Арцахе разгорелся в полную силу в начале 20-го века. В 1905-1906 годах практически все Закавказье, и Арцах в частности, был втянут в так называемую «армяно-татарскую войну» (этноним «азербайджанцы» полностью вошел в употребление только в 1930-ые годы; вместо этого, русские называли азербайджанцев «кавказскими татарами»).

Нагорный Карабах после Октябрьской революции 1917 г.

Ситуация в Нагорном Карабахе намного ухудшилась после падения Российской Империи в октябре 1917 г. В 1918 г. в Закавказье возникли три независимых государства - Грузия, Армения и Азербайджан. С первых же дней своего существования все три республики вверглись в территориальные споры друг с другом. Во время этого трагического периода, в марте 1920 г., закавказские тюрки-мусульмане (будущие «азербайджанцы») и поддерживавшие их турецкие интервенты учинили широкомасштабную резню армянского населения в административном и культурном центре края, городе Шуши, продолжая при этом политику геноцида армянского народа, начатого правительством Османской Империи в 1915 г. Было убито до 20 тысяч армян-шушинцев, разрушено около 7 тысяч зданий города. Сохранилось большое количество документальных свидетельств о погроме, в том числе фотографий, свидетельствующих о масштабах разрушений в армянских кварталах Шуши. Армянская половина города была фактически стерта с лица земли. Таким же образом были разрушены и сожжены тысячи армянских городов и селений в Западной Армении, Киликии и других регионах Османской Империи во время геноцида в 1915-1922 г.

Нагорный Карабах под властью большевиков